Luis maquillé aux couleurs de l'Equateur lors d'un match contre le Pérou.

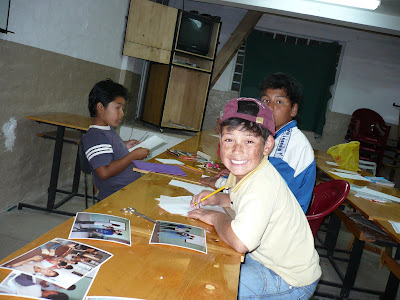

Le rapport avec l'objet de ce blog? Le foot faisant partie intégrante de la vie quotidienne de la plupart des équatoriens (majoritairement de la gent masculine, je vous le concède), il ne s'est pas arrêté à la grande porte du centre de formation pour apprentis Domingo Savio... Ainsi nos futurs menuisiers et ferroniers ont la possibilité d'échanger quelques balles sur la grande pelouse située entre les différents bâtiments du centre. Ceci n'est théoriquement qu'à but distractif, mais il s'avère que les jeunes ont récemment fait l'acquisition de maillots de foot flambant neufs, et qu'il va falloir les mouiller un peu... Les jeunes, sous la houlette de Don Ramiro, sont en train de monter une équipe dans le but de pouvoir affronter prochainement sur le terrain les équipes des collèges environnants. Vous trouverez donc dans ce message des photos de l'équipe Domingo Savio en plein effort!

L'article figurant à la suite est extrait de l'hebdomadaire Courrier International. Il aborde l'importance du foot pour les communaués indigènes de l'Equateur et son rôle social pour leurs membres, vivant isolés dans des zones difficiles d'accès. La plupart des jeunes apprentis sont issus de ces communautés, et on emporté avec eux la passion du ballon rond au centre Domingo Savio.

L'article figurant à la suite est extrait de l'hebdomadaire Courrier International. Il aborde l'importance du foot pour les communaués indigènes de l'Equateur et son rôle social pour leurs membres, vivant isolés dans des zones difficiles d'accès. La plupart des jeunes apprentis sont issus de ces communautés, et on emporté avec eux la passion du ballon rond au centre Domingo Savio.

Courrier International n° 849 - 8 févr. 2007

Nous sommes en Equateur, à 3 500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Pour un Européen, l’oxygène de l’air y est nettement insuffisant. C’est à se demander comment l’alpiniste Reinhold Messner a réussi à gravir le mont Everest, à 8 800 mètres d’altitude, sans bouteilles d’oxygène. Nous descendons de la voiture quelques instants et, tant que nous marchons, nous ne remarquons pas tellement le manque d’oxygène. Mais, dès que nous nous arrêtons, nous sommes à bout de souffle. Le chemin à parcourir pour regagner la voiture semble long. Nous nous laissons tomber sur les sièges en soufflant. Nous n’arrivons plus à nous concentrer, nos pensées partent dans tous les sens. Le moindre geste demande bien plus d’efforts que d’habitude, et, en même temps, les choses semblent tellement plus faciles. Nous sommes épuisés. Nous restons un moment assis dans la voiture à rire. Notre chauffeur, Marco, vit à Quito, à 2 800 mètres d’altitude. Il attend stoïquement, en silence, la fin de notre fou rire. Ce n’est pas la première fois qu’il conduit des visiteurs dans la région. Il a l’habitude. Mais des gens qui veulent monter jusqu’ici pour voir les Indiens jouer au foot, ça, il n’en a jamais vu.

Les Indiens aiment jouer au foot, même s’ils ne sont pas très bons. Ils jouent surtout le dimanche, après la messe, s’il ne pleut pas. Aujourd’hui, c’est dimanche. La messe est finie. Rosa se tient avec d’autres enfants au bord de la route. Elle a 11 ans. Pendant la semaine, après l’école, elle doit s’occuper de deux ânes et d’un mouton. Elle descend chercher de l’eau là-bas. Elle nous indique du doigt la direction. C’est loin, là-bas ? Un bon bout de chemin. Et l’école ? Là-bas derrière. De l’autre côté. Et elle est loin ? Heu, un peu aussi… Les écoliers de la commune de Maca-Grande apprennent deux langues : le quechua, la langue des Indiens, et l’espagnol, la langue officielle de l’Equateur. Julián Coloquinga, le père de Rosa, a 55 ans. Il a six enfants : deux garçons et quatre filles. María, qui a 18 ans, vient de se marier. Elle se cache derrière son foulard. Mais on peut voir ses oreilles rougir lorsqu’elle entend prononcer son nom. Julián Coloquinga cultive des pommes de terre, des oignons, des fèves et du seigle. Des 40 sacs de pommes de terre qu’il a récoltés, il en vend 35 et en garde 5 pour sa famille. Le plat des pauvres, c’est papas y papas, des patates avec des patates. Et les Coloquinga sont pauvres. Ils élèvent des moutons et des poules. María a aussi deux poussins. L’épouse de Julián apporte la récolte au marché de Pujili, une ville de quelque 2 000 habitants, ou à Zumbahua, ou encore à Latacunga. Elle y va à pied ? Bien sûr. Tu as vu une voiture quelque part ?

Aujourd’hui, c’est dimanche. Et que fait Julián Coloquinga le dimanche, pendant que sa femme est au marché ? Dans sa hutte, il n’y a ni radio, ni télé, ni livres, ni journaux. Non, ici, il n’y a pas de journaux. Ce n’est pas forcément lire qui poserait problème. Mais qui les apporterait ? On en trouve sur le marché de Pujili, mais ça n’intéresse pas Julián. Le dimanche, il se repose, explique-t-il. Il reste allongé dans sa hutte. Il boit un petit verre d’alcool de canne à sucre qu’il conserve dans un bidon bleu. Et les enfants, que font-ils ? Je ne sais pas. Est-ce que nous souhaitons voir l’intérieur de sa hutte ? Bien sûr. Nous entrons et regardons : on ne voit rien. L’obscurité n’est pas du tout la même que dans l’ouest de l’Europe. Elle est totale. Pas la moindre lumière de voiture, pas un lampadaire, pas un néon publicitaire. Rien, juste la nuit, même le jour. L’obscurité de cette hutte, construite il y a quinze ans, n’avait encore jamais été troublée. Jusqu’à ce que le photographe arrive avec sa lampe. Les Indiens et leurs hôtes regardent autour d’eux, intéressés. Elle ressemble donc à ça, cette hutte. Julián reste de marbre ; c’est sans doute exactement ainsi qu’il se l’imaginait. Le photographe éteint. Je me souviens seulement de la paille et des couvertures, et d’une odeur rance, comme si les personnes qui vivaient là se frottaient avec de la graisse – ou en utilisaient pour leurs cheveux, par exemple. Il y a également une forte odeur animale. Dix cobayes se baladent dans la hutte, les autres sont morts. Ici, et en particulier parmi les Indiens, les cobayes constituent un mets délicat : de la viande blanche, un peu comme celle de la volaille, mais avec des os. Ça sent aussi un peu le chien et le chat : dix chiens vivent ici. Des marmites et des poêles noires sont accrochées au mur. Le fond de l’une des poêles est recouvert d’une couche de graisse.

Lorsque la cuisinière à gaz est allumée, l’épouse de Julián voit un peu mieux ce qu’elle est en train de faire. Ses parents aussi ont habité ici. Et avant ? Elle ne répond pas. María s’est mariée parce qu’elle est tombée enceinte. Le père, Baltazar, est l’un des fils des voisins. Les oreilles de María deviennent écarlates lorsque le sujet est abordé. Les voisins, cela veut juste dire que l’on peut voir leur maison d’ici. María et Baltazar vont ensemble à l’école, il faut marcher longtemps pour y parvenir, deux bonnes heures. Ils sont à l’école de 8 heures à 17 heures. María doit donc se lever à 4 heures. Nous parlons à peine de Baltazar. Mais le voici qui arrive : il a les mains dans les poches et porte une veste épaisse. Son chapeau de velours, incliné sur la tête, lui donne un air effronté. Non, ils ne peuvent pas prendre le bus pour aller à l’école. Le trajet coûte trop cher, l’équivalent de 30 centimes d’euro. La population de l’Equateur est pauvre, surtout les Noirs et les Indiens. Sur les 4, 5 millions d’Indiens que compte le pays, 1,5 million vivent dans les montagnes, les autres dans les bidonvilles qui entourent la capitale, Quito, et Guayaquil. Ce sont les Incas qui sont venus les premiers. Ils ont tout détruit et ont assassiné les Indiens qui peuplaient alors le pays. Peu après sont arrivés les Espagnols. Ils ont aussi tout saccagé et ont assassiné les Incas. Depuis cette époque, les Indiens forment les couches les plus pauvres de la société équatorienne. Ceux qui vivent dans la forêt pluviale sont menacés par la surexploitation du bois, ceux qui vivent dans la forêt primaire par les activités d’exploitation pétrolière que mènent les Etats-Unis. Dans ces régions, des enfants naissent handicapés parce que les Etats-Unis ne respectent pas les clauses des contrats sur la protection de l’environnement. Les Indiens de la forêt pluviale sont tellement révoltés qu’il y a quelques semaines ils ont assassiné deux gringos [nom péjoratif donné aux Américains dans tout le continent latino-américain] qui coupaient des arbres. Ils les ont tués comme l’auraient fait leurs ancêtres, avec des flèches empoisonnées.

Pour devenir riches, les Noirs ont le foot. On ne voit pratiquement jamais de médecins, d’avocats, d’enseignants ou de professeurs d’université noirs. Mais les Indiens, eux, n’ont même pas le foot. Huit ou neuf personnes vivent dans la hutte de Julián Coloquinga. Deux fois par mois, la famille descend laver son linge à la fontaine. Mais il faut faire attention : il fait froid dans les montagnes, et mieux vaut sentir mauvais qu’attraper une bronchite. Baltazar veut terminer l’école pour s’inscrire ensuite à l’université. Plus tard, il souhaite faire de la politique. Comme tout le monde ici, il n’a jamais entendu parler de la Coupe du monde de football qui a eu lieu en Allemagne au début de l’été 2006. Il connaît en revanche Hugo Chávez, le président du Venezuela, qui a promis de lutter contre la pauvreté des Vénézuéliens et des Indiens. “Ici aussi, il faudrait faire quelque chose pour les pauvres, nous explique Baltazar. Nous sommes très pauvres. Nous n’avons pas d’école près du village, pas d’eau et pas d’électricité.” La montre-bracelet que porte María est un cadeau de mariage. Quand l’enfant naîtra, ils iront chercher la sage-femme. Et quand doit-il naître ? María, cachée derrière son foulard, émet un rire. Elle n’en a pas la moindre idée.

Baltazar répond d’un signe de tête : oui, il joue au foot. Tous les garçons jouent au foot. Juste pour le plaisir, sur le terrain, là-bas. Il faut traverser la vallée et remonter sur l’autre versant. A Zumbahua, le village situé là-bas derrière, en suivant la route, ils jouent aussi au foot. Et le dimanche, justement. Il est loin ce village ? Ben, ce n’est pas juste à côté, répond Baltazar. Nous démarrons. Une tache blanche apparaît sur le bord de la route. Marco freine. C’est Herman. Il a 14 ans et porte le maillot de l’équipe d’Allemagne. Beau maillot, lui dis-je. Il sourit. Je lui demande s’il sait à quelle équipe appartient ce maillot. “Aucune idée. —L’équipe d’Allemagne, fais-je. — Connais pas !” réplique Herman, qui nous regarde à présent, l’air interrogateur. C’est sa mère qui lui a rapporté le maillot du marché de Pujili. Il y a quelqu’un qui en vend. La Coupe du monde ? “Jamais entendu parler.” Tu joues au foot ? “Bien sûr, tout le monde y joue”, nous lance-t-il. Herman monte dans la voiture. Il nous guide jusqu’à un plateau, situé peu avant Zumbahua, où une vingtaine de garçons jouent au foot. Le sol est marqué de crevasses si profondes qu’on n’en voit pas le fond. Les garçons doivent faire attention à ce que le ballon ne disparaisse pas dans l’un de ces trous. A gauche, le terrain est délimité par la route et, à droite, par une corniche surplombant un vide vertigineux. Là aussi, les garçons doivent faire attention, sinon, c’est eux qui risquent de disparaître. Il vaut mieux jouer de l’autre côté. “Les meilleurs joueurs du coin sont à Quiroga”, nous explique Herman. Nous partons pour Quiroga, un village de 1 400 habitants, soit 200 familles, perché à 3 830 mètres d’altitude. Il doit son nom au martyr et héros de l’indépendance don Manuel Quiroga, qui mourut dans un cachot à Quito. Le village se trouve à proximité du lac de Cuicocha, “cochon d’Inde” en quechua. Cette étendue d’eau étincelante et féerique est située dans le cratère d’un ancien volcan. Quiroga est perdu dans un brouillard dense et blanc. Aucun goût, aucune odeur. Le brouillard s’élève dans le ciel pour former des nuages. On en oublierait presque qu’au-dessus le ciel est bleu. Au milieu du village, le terrain de foot : du sable parsemé de quelques touffes d’herbe. Les habitants du village, un chapeau sur la tête et aux pieds de lourdes chaussures vraiment peu adaptées, tapent dans un ballon de cuir élimé. C’est toujours le plus petit joueur qu’ils mettent dans les buts. D’un point de vue tactique, ce choix n’est pas très judicieux. Mais, ici, ce n’est pas la tactique qui compte. Ils courent tous derrière le ballon en criant. Les enfants, les adultes, les bons joueurs et les mauvais.

Chaque dimanche, à défaut d’autre passe-temps, les Indiens de la cordillère jouent au foot. Agustín Vega aussi. A 26 ans, il peint des tableaux naïfs qu’il va vendre aux touristes au bord du lac de Cuicocha : de petits formats aux couleurs contrastées, représentant des femmes avec des robes aux couleurs vives, des moutons blancs, des nuages tout aussi blancs, et un ciel bleu. “Ne vous attendez pas à un grand match. Nous ne sommes pas bons.” Tout à coup, le ciel se déchire. Brouillard et nuages déversent des torrents d’eau. Nous courons nous abriter dans l’école. La pluie tambourine sur le toit de Plexiglas vert. Des vitres cassées, de vieux bancs. “Quand il commence à pleuvoir, nous arrêtons le jeu”, explique Agustín. Oui, on comprend. Nous regardons dehors par l’une des fenêtres cassées. Nous percevons le parfum enivrant, lourd et sucré des fleurs. Nous regardons en bas, dans la vallée. “Là-bas, il ne pleut pas”, dit Agustín. Miguel Angel Dacomée, qui vient de jouer avec les autres, nous dit que “les Indiens sont tout en bas de l’échelle sociale équatorienne”. Et le foot n’y changera rien. “Nous avons besoin d’être formés, dit-il. Nous ne jouons pas bien. Nous n’avons aucun don pour le football, contrairement aux Noirs. Nous jouons seulement pour le plaisir.” Sur le terrain de Quiroga, on trouve aussi un filet de volley-ball et deux paniers de basket. Les Indiens tapent dans le ballon de foot avec une batte et l’envoient au-dessus du filet ; ils marquent un panier avec une balle de volley. Ils aiment le sport. Le terrain appartient à la commune. La pluie, à personne. “L’averse ne va pas durer. La pluie ne fait que cesser et recommencer”, dit Miguel. C’est vrai, la pluie finit toujours par s’arrêter. Le brouillard et les nuages, en revanche, restent suspendus au-dessus de Quiroga, lourds et sombres. Le terrain est inondé. “On laisse tomber, ça ne vaut plus la peine”, dit José Pastuña. Nous restons donc à l’intérieur de l’école à parler football. Miguel Angel Dacomée connaît les deux grands clubs de son pays, Nacional et LIGA, et José Pastuña, les meilleurs joueurs : Méndez, Salas, Lara.

Roger Repplinger Rund